線控底盤

當(dāng)自動(dòng)駕駛功能等級(jí)邁向 L4 級(jí)及以上時(shí),車輛的行駛將完全脫離人工干預(yù),也即整車執(zhí)行系統(tǒng)不再具備駕駛員作為安全冗余。因此,為保證整車在無(wú)人駕駛過(guò)程中的安全性,高階自動(dòng)駕駛車輛在執(zhí)行層的設(shè)計(jì)中,需要在制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)雙重甚至多重冗余。而考慮到車內(nèi)空間、信號(hào)傳導(dǎo)機(jī)制、響應(yīng)精度等因素,以線控結(jié)構(gòu)替代機(jī)械式結(jié)構(gòu)則是實(shí)現(xiàn)執(zhí)行器多重安全冗余的必要條件。

線控底盤——自動(dòng)駕駛必備黑科技

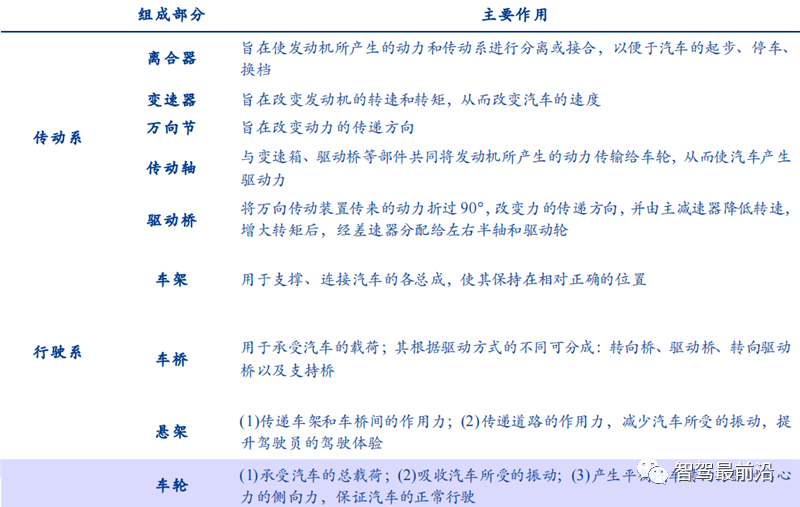

傳統(tǒng)汽車的底盤主要由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成,除了支撐汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)及其他零部件外,還具有接收駕駛員的操作指令,使汽車實(shí)現(xiàn)行駛、轉(zhuǎn)向以及制動(dòng)等功能,是燃油車的重要組成部分。其中,傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系以及制動(dòng)系四部分相互連通、相輔相成,共同構(gòu)成了汽車底盤,也構(gòu)成了線控底盤技術(shù)的基礎(chǔ)。

機(jī)械傳動(dòng)系和行駛系的組成部分

線控底盤的特點(diǎn)在于可實(shí)現(xiàn)"人機(jī)解耦",同時(shí)具備高精度、高安全性、高響應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì)。整體而言,線控底盤實(shí)際是對(duì)汽車底盤信號(hào)的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行線控改造,以電信號(hào)傳導(dǎo)替代機(jī)械信號(hào)傳導(dǎo),從而使其更加適用于自動(dòng)駕駛車輛。

其具體傳導(dǎo)過(guò)程是將駕駛員的操作命令傳輸給電子控制器,再由電子控制器將信號(hào)傳輸給相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),由執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成汽車的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)等各項(xiàng)功能。在此過(guò)程中,由于線控結(jié)構(gòu)替代了方向盤、剎車踏板與底盤之間的機(jī)械連接,因而此前將由人力直接控制的整體式機(jī)械系統(tǒng)亦變成了操作端和設(shè)備端相互**的兩部分,并且設(shè)備端不*可以由人傳遞的信號(hào)操作,也能由其它來(lái)源的電信號(hào)操作,從而實(shí)現(xiàn)"人機(jī)解耦"。

此外,由于線控結(jié)構(gòu)之下操作單元和執(zhí)行單元之間不存在機(jī)械能量的傳遞,因此其響應(yīng)時(shí)間將縮短、精度將大幅提升。同時(shí),執(zhí)行單元使用外來(lái)能源執(zhí)行操作命令,其執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果受電子控制器的監(jiān)測(cè)和控制,也有利于在遇到緊急工況時(shí)保證駕駛員和乘客的安全,因此線控底盤亦具有高安全性的特點(diǎn)。

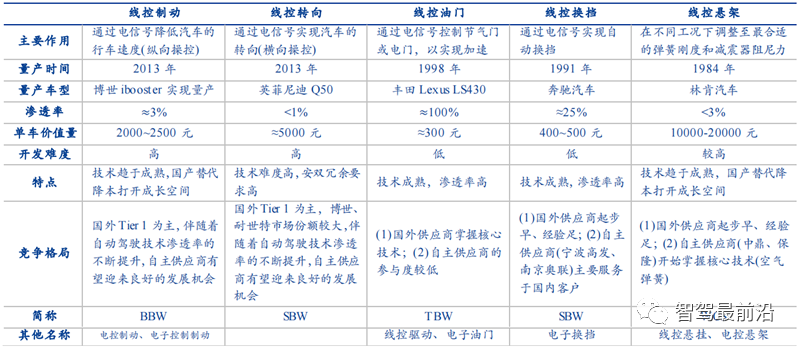

分拆結(jié)構(gòu)來(lái)看,線控底盤由線控?fù)Q擋、線控油門、線控懸架、線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)五大環(huán)節(jié)組成。其中,線控油門及線控?fù)Q擋由于技術(shù)難度較低、已于上世紀(jì) 90 年代初開(kāi)始逐步量產(chǎn)上車,且當(dāng)前滲透率已相對(duì)較高(定速巡航即為線控油門的基礎(chǔ)應(yīng)用之一)。相較而言,線控懸架、轉(zhuǎn)向及制動(dòng)系統(tǒng),受制于高昂技術(shù)壁壘及上車成本,目前整體仍處于量產(chǎn)的初期階段。根據(jù)我們測(cè)算,當(dāng)前線控制動(dòng)滲透率*為 3%左右、線控懸架滲透率不足 3%、線控轉(zhuǎn)向幾乎尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。

線控底盤構(gòu)成

基于線控底盤"人機(jī)解耦、高精度、高安全性"等特點(diǎn),線控底盤將為實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的必要條件,未來(lái)有望逐步取代機(jī)械式底盤。自動(dòng)駕駛功能的實(shí)現(xiàn)依賴于感知層、決策層和執(zhí)行層三部分的協(xié)調(diào)配合。當(dāng)自動(dòng)駕駛發(fā)展進(jìn)程由低階邁向高階的過(guò)程中,不**需要感知層傳感器、決策層主控芯片及算法等的持續(xù)升級(jí),對(duì)于執(zhí)行層性能亦將有著更高的要求。

相較于傳統(tǒng)機(jī)械式底盤,由電信號(hào)控制的線控底盤則在響應(yīng)速度、精度等方面具備更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。同時(shí),當(dāng)自動(dòng)駕駛功能等級(jí)邁向 L4 級(jí)及以上時(shí),車輛的行駛將完全脫離人工干預(yù),也即整車執(zhí)行系統(tǒng)不再具備駕駛員作為安全冗余。因此,為保證整車在無(wú)人駕駛過(guò)程中的安全性,高階自動(dòng)駕駛車輛在執(zhí)行層的設(shè)計(jì)中,需要在制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)雙重甚至多重冗余。而考慮到車內(nèi)空間、信號(hào)傳導(dǎo)機(jī)制、響應(yīng)精度等因素,以線控結(jié)構(gòu)替代機(jī)械式結(jié)構(gòu)則是實(shí)現(xiàn)執(zhí)行器多重安全冗余的必要條件。

配合智能汽車三電系統(tǒng)、軟硬件架構(gòu)的升級(jí),滑板底盤或?yàn)榫€控底盤發(fā)展的*終產(chǎn)品形態(tài)。滑板底盤的概念*早于 2002 年由通用汽車提出,并率先融合到一臺(tái)名為 Hy-wire 的概念車上。其理念在于實(shí)現(xiàn)"上下車體解耦+底盤高度集成化",進(jìn)而推動(dòng)車身與底盤的開(kāi)發(fā)、迭代,并由此加速研發(fā)周期和效率、降低研發(fā)成本。

結(jié)語(yǔ)

作為智能駕駛的主要載體,汽車線控底盤技術(shù)將創(chuàng)造一個(gè)新的未來(lái),未來(lái)高階自動(dòng)駕駛將基于線控化的底盤來(lái)實(shí)現(xiàn)。目前,線控制動(dòng)、線控懸架已經(jīng)開(kāi)啟了快速滲透道路,線控轉(zhuǎn)向也即將迎來(lái)落地。

轉(zhuǎn)載自智能汽車設(shè)計(jì),文中觀點(diǎn)*供分享交流,不**本旺展縣立場(chǎng),如涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)您告知,我們將及時(shí)處理。

-- END --

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~